Die große Maria Peschek ist am 8. Juni 2023 unerwartet verstorben

Ein Nachruf von Sabine Rinberger

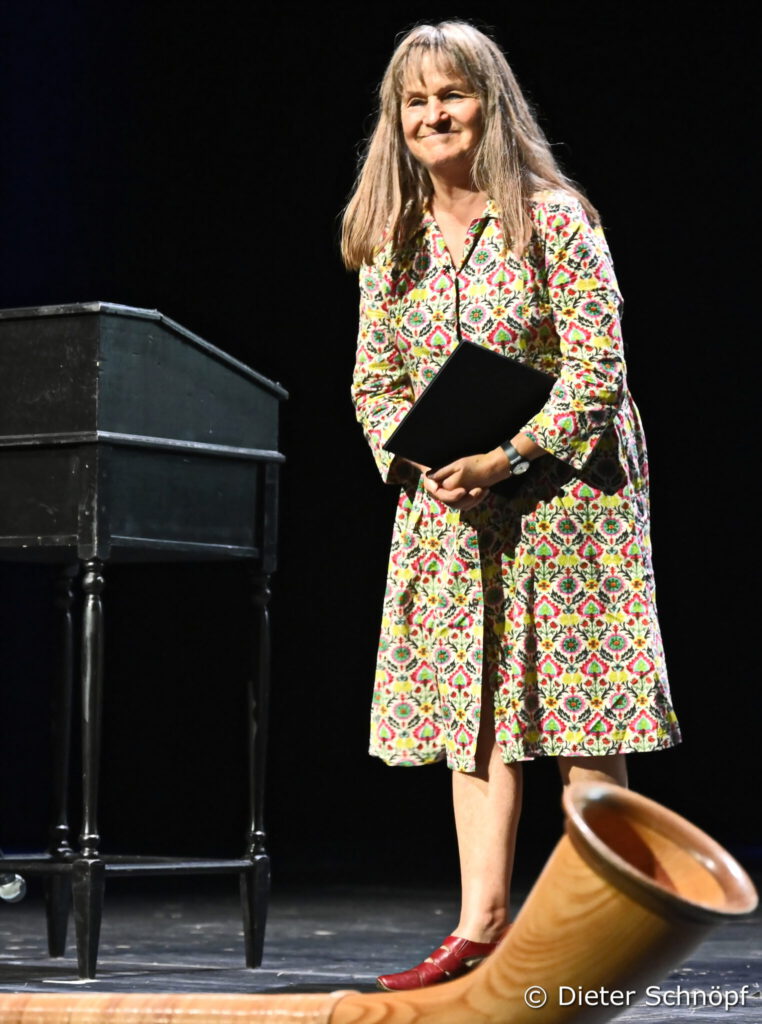

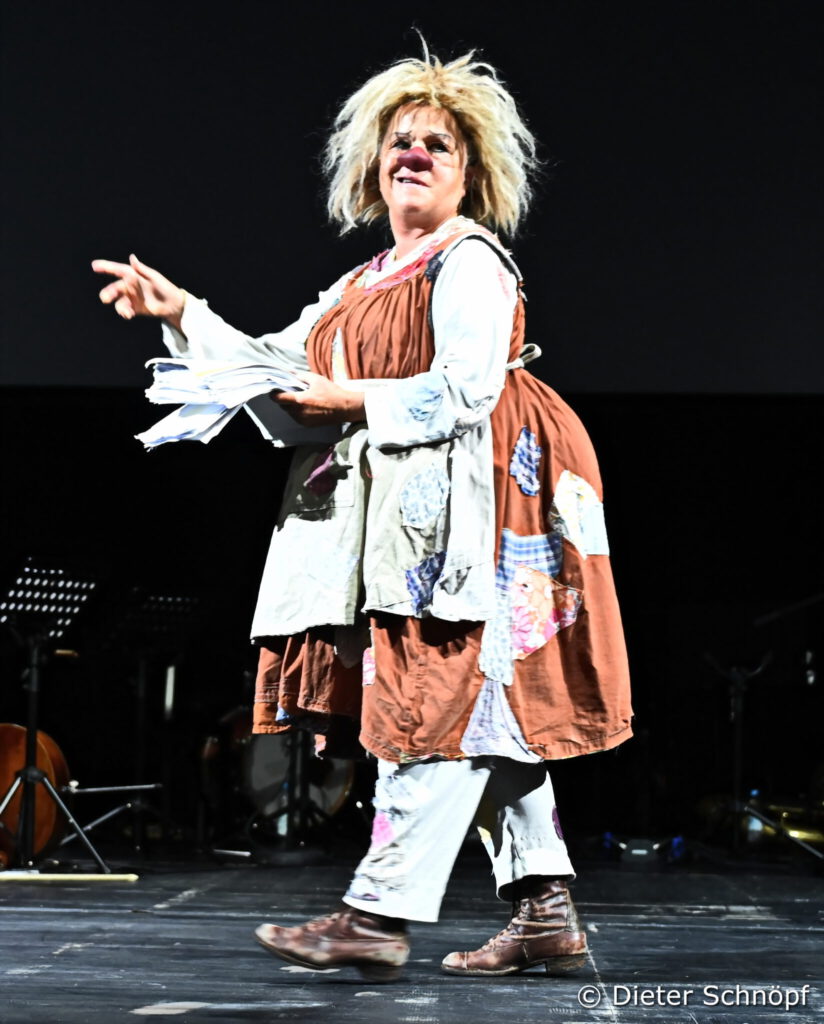

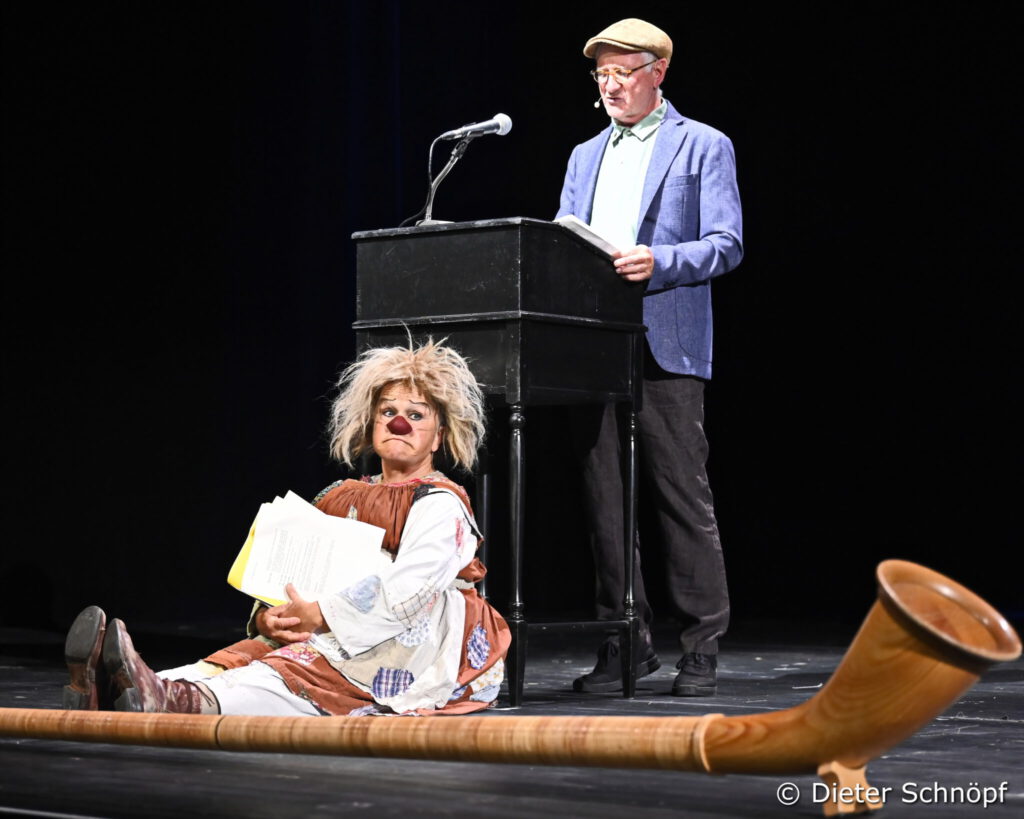

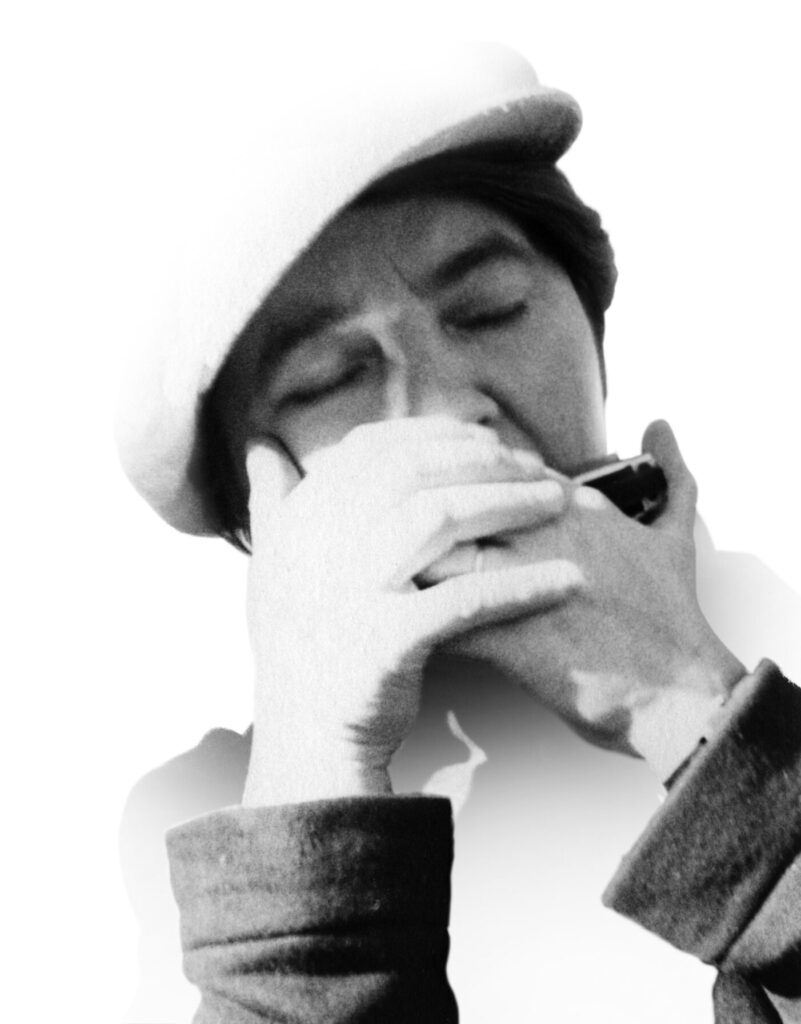

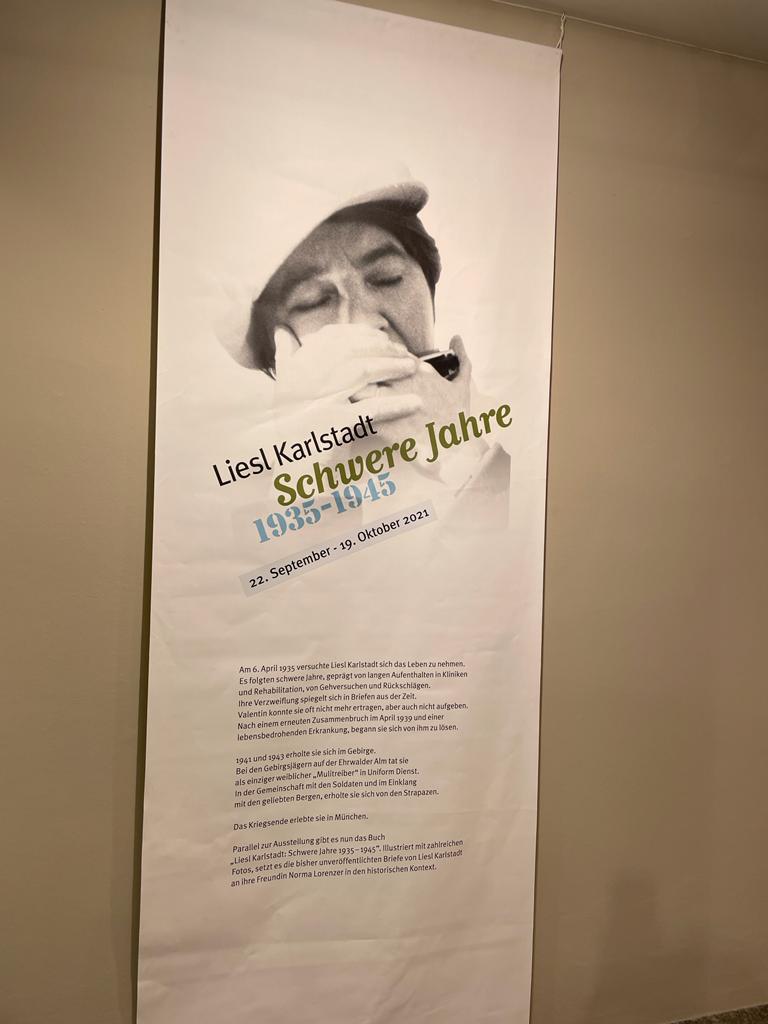

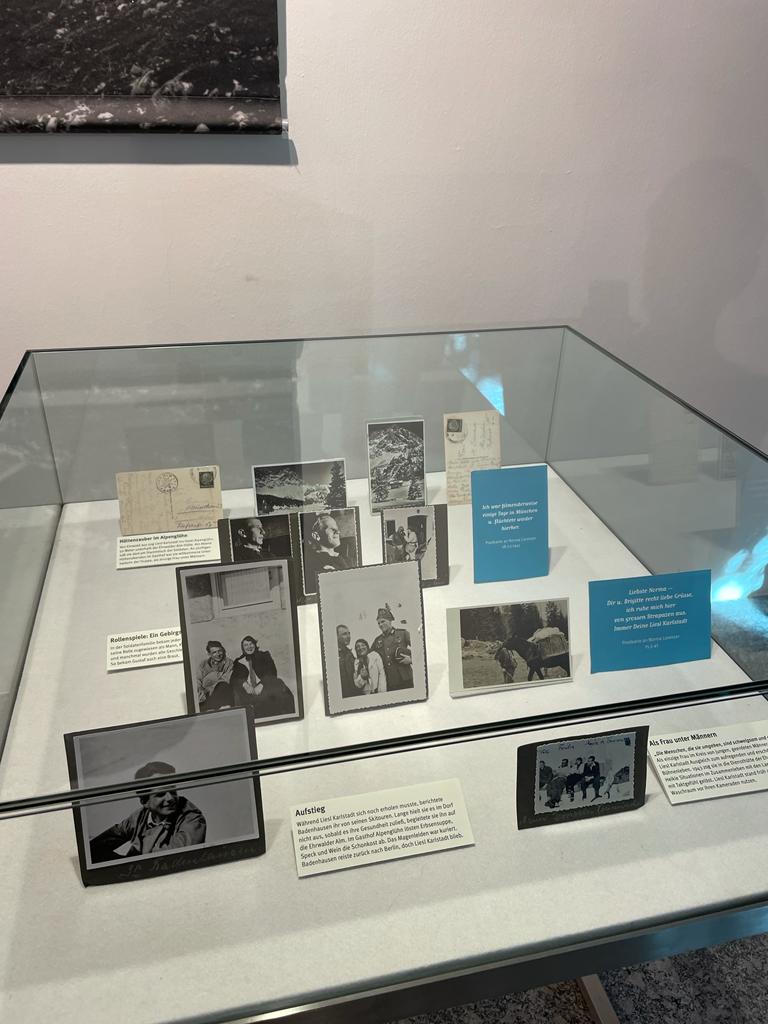

Die Maria, das kann doch nicht sein. Ihr großes Herz hat plötzlich versagt. Für uns und mich war Maria eine der Größten. Seit vielen Jahren ist sie im und mit dem Valentin-Karlstadt-Musäum und dem Valentin-Karlstadt-Förderverein „Saubande“ engagiert verbunden. Sie trat seit 2005 immer wieder im und für das Valentin-Karlstadt-Musäum auf. Nie ließ sie sich lange bitten, egal ob ich sie um einen Aufsatz für den Musemskatalog „An jedem Eck a Gaudi“ fragte oder ob sie Gründungmitglied des 2012 entstandenen Fördervereins für Karl Valentin und Liesl Karlstadt werden wolle. Maria lieferte immer prompt und war dabei. Im Katalog schrieb sie über Liesl Karlstadt, die sie für die größte Männerdarstellerin hielt. Ein Genre das Maria Peschek auch suchte und beherrschte, zum Beispiel in der Rolle des Machotypen Mike.

Sie hatte die Idee, den Förderverein – das fand sie langweilig – „Saubande“ zu nennen, nach dem verzweifelten Ausruf von Karl Valentin im Buchbinder Wanninger „Saubande dreckate!“. Sie war nicht nur Gründungsmitglied auf dem Blatt, sondern versäumte auch so gut wie keine Vorstandsitzung, bereicherte die Vereinsarbeit immer mit guten Ideen. Sowieso stand sie bei jeder der legendären „Saubanden-Matineen“ im Münchner Volkstheater auf der Bühne, unentgeltlich versteht sich. Ebenso fehlte sie bei keinem Sommerfest des Valentin-Karlstadt-Musäums im Innenhof des Isartors. So auch im letzten Jahr nicht, wo sie völlig ohne Stimme ankam, was sie nicht davon abhielt, für uns auf die Bühne zu gehen. Und wie sie es auch immer schaffte, dort gelang es ihr, die letzten Kräfte zu mobilisieren, sie ließ sich nichts anmerken und hatte wie immer das Publikum im Handumdrehen erobert. Darauf verbrachte sie eine Woche im Krankenhaus. Sie war eine großartige, vielfältige Künstlerin, Kabarettistin, Schauspielerin und Bühnenautorin. Längst hatte sie die Schürze ihrer Bühnenfigur Paula Pirschl abgelegt und wurde immer mehr auf den Brettern zur Maria Peschek. Als solche konnte sie unvergleichliche Geschichten erzählen, die so aus dem Leben gegriffen waren, beobachtend und erkennend, dass sie das Publikum sofort zutiefst berührten, obwohl sie zugleich unglaublich unterhaltsam waren. Unvergleichlich, wenn sie den Luis Trenker gab, in einem unverständlichen nur angedeuteten Südtirolerisch. Spätestens da lagen alle schon unter den aufgestellten Bierbänken vor Lachen und zwar, egal ob jung oder alt, weiblich oder männlich oder überhaupt.

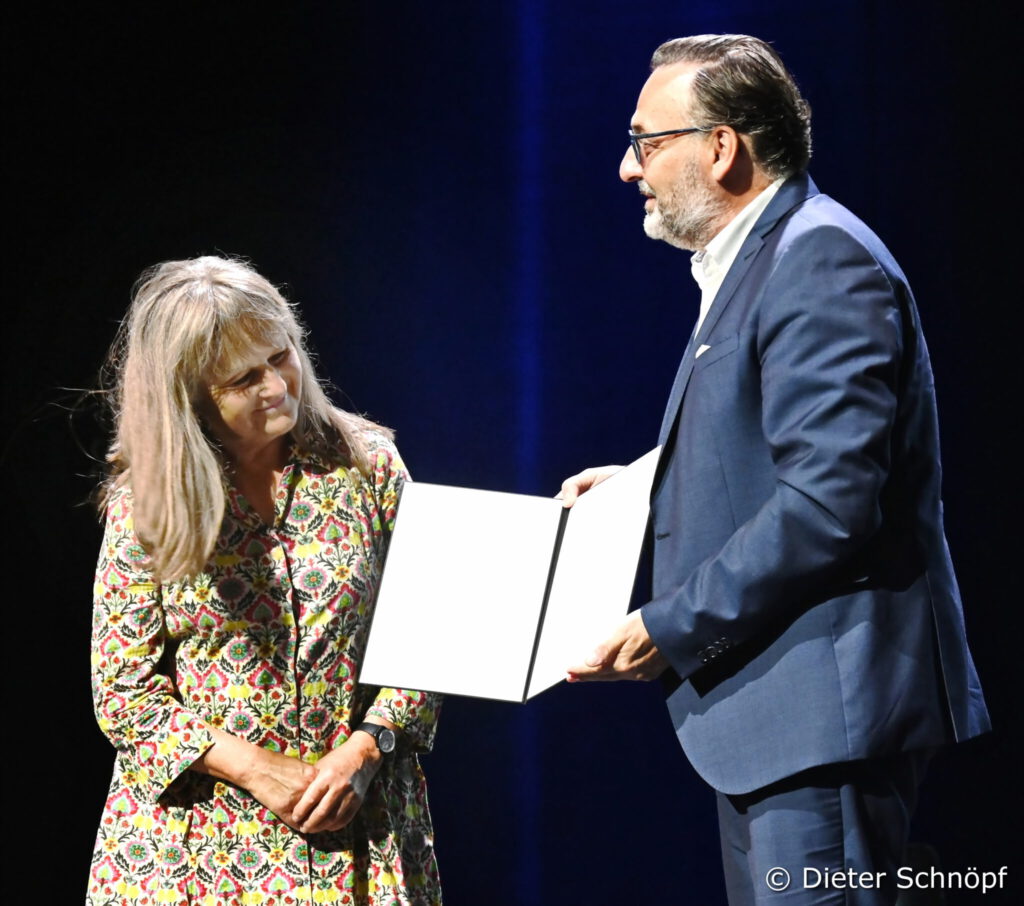

Maria Peschek hatte eine große Beobachtungsgabe und Liebe für die Menschen, vor allem auch für jene, die am Rande der Gesellschaft standen, die anders waren, für Kinderseelen, die sie selbst noch immer in sich fühlte, damit konnte sie so berühren. Sie schaute genau hin, hörte genau. Sie nahm sich aber kein Blatt vor den Mund. Ein großes Anliegen war es ihr, Frauen in ihren Rechten und Kolleginnen zu stärken, immer in großer Solidarität, nie in Konkurrenz. Selbst durfte ich mehrmals mit ihr in der Jury für den Dieter-Hildebrandt-Preis sitzen, es war immer sehr spannend ihre Vorschläge zu hören, sich mit ihr auszutauschen, unaufgeregt und uneitel, immer im Interesse, die gute Lösung zu finden.

Für menschliche Schwächen hatte sie ein Faible und so brachte sie gemeinsam mit ihrem Mann und Bühnenpartner Helmut Dauner im Dialog Szenen einer langen Ehe auf die Bühne. Hier mochte sich so mancher, so manche, wiederfinden, immer mit einem Augenzwinkern aber schon auch mit einem gewissen Ernst und einer Nachdenklichkeit. Am Ende siegte immer die Liebe.

Maria Peschek war von einer erstaunlichen Unerschütterlichkeit und Tapferkeit. Mit 22 erhielt die hübsche aufstrebende Studentin der Otto Falckenberg-Schule die Diagnose eines autoaggressiven Rheumas. Ohne jedes Aufhebens ging sie mit der Krankheit um, ließ sich von nichts abhalten und machte immer das Beste daraus.

Einmal wurde ein Interview für den Bayerischen Rundfunk mit Mitgliedern der Saubande oben im Turmstüberl aufgezeichnet. Maria Peschek kam dazu. Erst beim Hinuntergehen der 79 Stufen bemerkte ich, dass sie kaum gehen konnte. Einer der vielen Knochenbrüche war gerade wieder am heilen. Wahrlich auf dem Hintern ist sie Stufe für Stufe hinunter gehockt. Mir tat das sehr leid und ich meinte, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich einen anderen Ort gesucht. Sie darauf nur: „das geht schon, ich komm schon runter“. Dafür konnte man sie nur bewundern.

In allem was sie tat, strahlte sich eine große innere Unabhängigkeit aus, auch wenn sie immer von einer ungeheuren Nervosität vor den Auftritten geplagt war. Als Kind, erzählte sie einmal, wollte sie immer brav sein, aber sie habe nicht gewusst, wie das geht. Auch dafür hatte sie die Sympathien so vieler Menschen, auch dafür werden wir sie so vermissen und uns glücklich schätzen, ihr im Leben begegnet zu sein.

Am 13. Juli 2023, am ersten Tag unseres Sommerfestes wird sie fehlen. Ihr Auftritt war schon fest eingeplant. Wir hätten gerne schon auf ihren baldigen 70. Geburtstag am 12. August angestoßen.

Sabine Rinberger, das Valentin-Karlstadt-Musäum und die „Saubande“, Valentin-Karlstadt-Förderverein.